El

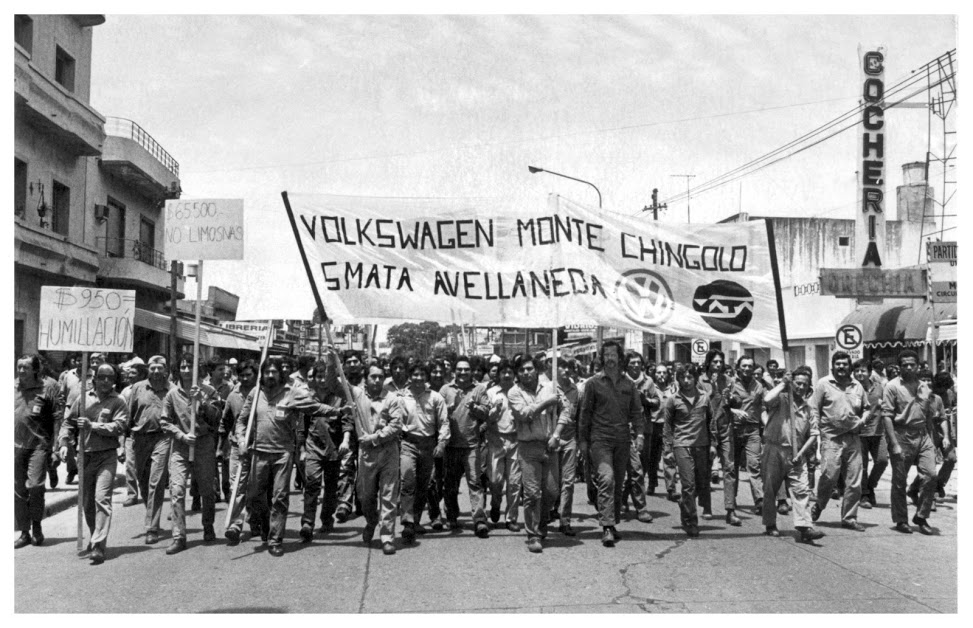

apoyo de amplios sectores de la izquierda latinoamericana a la

represión que ha desatado el Gobierno chavista reactualiza el debate

acerca de la actitud de los socialistas ante el Estado burgués y el

aparato represivo. En la izquierda actualmente está muy establecida la

idea de que es beneficioso para la clase trabajadora que exista un

Estado “fuerte”, capaz de guiar a la economía hacia alguna forma de

“socialismo de Estado bonapartista”, para usar la expresión de Lenin. Se

piensa que el capitalismo “popular”, o guiado por el Estado, legitima y

demanda un aparato represivo poderoso y consolidado. Por eso, y bajo el

argumento de “combatir a la derecha”, se aplauden medidas represivas

que van desde la restricción de libertades y derechos elementales, hasta

las detenciones masivas, la tortura y el asesinato de manifestantes

opositores. De ahí también el rol que tienden a jugar, en este tipo de

regímenes, las fuerzas armadas y sus estructuras de mando.

Por supuesto, hay matices. Algunos están

más curtidos en estas lides, otros andan “tragando sapos” (en Argentina,

ley anti-terrorista, Milani, Proyecto X; en Venezuela, el menú no es

para estómagos delicados). Para la militancia PC, por ejemplo, que supo

aplaudir inmundicias como los campos stalinistas de exterminio, o los

aplastamientos soviéticos sobre Berlín, Hungría o Checoslovaquia, lo que

hacen hoy Al Assad en Siria, o Maduro en Venezuela, son apenas

“detalles”. Otros, más prudentes, rechazan estos extremos. Pero todos

están unidos por la convicción de que para avanzar hacia alguna forma de

sociedad más justa, es necesario “poner rudamente en vereda” a los

díscolos y rebeldes, así estos se cuenten por millones. Y para eso, nada

mejor que un Estado poderoso.

A su vez, en la mayoría de la opinión

pública está arraigada la idea de que la orientación estatal-represiva

constituye la quintaesencia del “socialismo científico” de Marx y

Engels. A ello han contribuido tanto la literatura teórica stalinista

(pensemos en los tradicionales manuales que editaba la URSS), como el

discurso de la derecha neoliberal, empeñado en atribuir a la obra de

Marx y Engels la inspiración última del Muro de Berlín, de los campos de

concentración de Corea del Norte o de la represión de cualquier régimen

al estilo Al Assad o Chávez.

En contra de esta tradición tan

instalada, se puede demostrar sin embargo que Marx y Engels fueron

extremadamente críticos del estatismo y del Estado. El objetivo de esta

entrada es resumir este aspecto del pensamiento de Marx y Engels.

Adelantando el argumento, sostengo que Marx y Engels, partían de

caracterizar al Estado como una fuerza enemiga de la clase obrera,

y consideraban, por lo tanto, que los trabajadores debían tener una

actitud hostil hacia el Estado, e independiente de la clase

dominante. En este marco, aconsejaron defender las libertades

democráticas, incluso en el seno de la democracia burguesa. Lo hicieron

porque la conquista de esas libertades mejora las condiciones para la

organización independiente de los explotados y oprimidos. Lo cual encaja

en la idea rectora de la Primera Internacional de que “la liberación de

los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Por eso también

Marx y Engels se opusieron a los que pensaban que se puede implantar el

socialismo desde las cumbres de una minoría de iluminados, y

defendieron las principales medidas transformadoras de la Comuna de

París.

Fuerza pública para la esclavización social

Marx y Engels parten de

considerar al Estado “la organización que se da la sociedad burguesa

para sostener las condiciones generales externas del modo de producción

capitalista contra los ataques de los trabajadores o de los capitalistas

individuales. El Estado moderno, cualquiera sea su forma, es una

máquina esencialmente capitalista, un Estado capitalista ideal” (Engels,

1968, p. 275).

Este rasgo determinante del Estado se correspondía, en

la visión de Engels, a toda forma de régimen (monarquía, república

democrática), y no se alteraba cuando el Estado asumía el rol de

empresario. En última instancia, las estatizaciones burguesas no abolían

la explotación; apenas alteraban su forma (carta de Engels a Oppenheim,

24 de marzo de 1891; una ampliación,

aquí).

Marx compartía esta caracterización sobre el Estado. No sólo leyó y corrigió toda la parte económica del Anti-Dühring, sino también caracterizó al Estado como una fuerza pública de sujeción del trabajo. En La Guerra civil en Francia

anota que, a medida que se desarrolló y profundizó el antagonismo de

clase entre el capital y el trabajo, “el poder del Estado fue

adquiriendo cada vez más el carácter de un poder nacional del capital

sobre el trabajo, de fuerza pública organizada para la esclavización

social, de máquina de despotismo de clase” (p. 60; énfasis agregado). Y

describe al Estado moderno capitalista como “parásito, que se nutre a

expensas de la sociedad y entorpece su libre desenvolvimiento” (p. 66).

Esta noción del Estado como

fuerza para la opresión de clase, cualquiera fuera su forma, alejaba a

Marx y Engels de la estrategia de los socialistas “estatistas” (por

ejemplo, los seguidores de Lasalle), que buscaban la solución del

llamado “problema social” en la acción estatal. La clase obrera debía

luchar, en opinión de Marx y Engels, por establecer legalmente

conquistas sociales -por ejemplo, la jornada laboral- sin por ello

depositar confianza en las panaceas estatistas. En este respecto cobra

relevancia la caracterización de Marx de la “república social” (demanda

de las corrientes socialistas burguesas) como “la república que asegura

la sumisión social” (La Guerra Civil en Francia). En el mismo

sentido va su crítica al “apoyo del gobierno prusiano a las sociedades

cooperativas”, que extendían el “sistema de la tutela”, corrompían a un

sector de los obreros y castraban al movimiento (carta de Marx a Engels,

18 de febrero de 1865). Es en esta orientación que se inscribe la

defensa de libertades democráticas en el sistema capitalista, y la

crítica a la demanda de un “Estado libre”.

La crítica al “Estado libre”

La consigna del “Estado libre”

fue incorporada al programa, votado en Gotha, del partido

Socialdemócrata de Alemania, a instancias de los partidarios de Lasalle,

quienes aspiraban a un Estado con plenos poderes, capaz de llevar

adelante las reformas sociales. Pero esto implicaba elevarlo como

aparato despótico y represivo. Como lo explicaba Engels: “El Estado

popular libre se ha convertido en Estado libre. Según el sentido

gramatical, el Estado libre es un Estado que es libre con relación a sus

ciudadanos, por consiguiente, un Estado con un gobierno despótico”

(carta a Bebel, 18 de mayo de 1875). A su vez, en la Crítica del Programa de Gotha,

Marx escribía: “La misión del obrero… no es, en modo alguno, hacer

libre al Estado. En el Imperio alemán, el ‘Estado’ es casi tan ‘libre’

como en Rusia. La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que

está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a

ella, y las formas del Estado siguen siendo hoy más o menos libres en

la medida en que limitan ‘la libertad del Estado’” (Marx, 1975, p. 24)

Pero esto significa que es

tarea de los trabajadores procurar la reducción del poder represivo del

Estado y la ampliación de las libertades. La idea directriz es que “el

Estado no se necesita en interés de la libertad, sino para someter”,

como afirmó Lenin, años más tarde en El Estado y la revolución.

Por supuesto, la reivindicación de libertades dentro del sistema

capitalista se acompaña de la crítica al concepto de libertad de los

economistas liberales clásicos, que consideraban a la sociedad como un

mero agregado de átomos actuando “libremente” en procura de satisfacer

sus propios intereses egoístas. La crítica de Marx al fetichismo de la

mercancía y el capital, y al trabajo alienado, implica una crítica a una

sociedad que niega el libre desarrollo de la mayoría de los individuos,

y en la que las fuerzas productivas –y en primer lugar, las fuerzas del

trabajo- están dominadas por la lógica de la ganancia. Pero esta

crítica no debe confundirse con la política de hacer fuerte al Estado,

esto es, a la fuerza pública organizada para la esclavización social.

Enfatizamos que en la visión de

Marx, la lucha por las libertades no se limita a defender un sistema

democrático burgués frente a un régimen monárquico, o bonapartista. Esto

es elemental, pero se trata también de la ampliación de las libertades

al interior de la democracia capitalista. Como observa Cesare Luporini,

comentando el pasaje de la Crítica del programa de Gotha

citado, aquí no se trata de la preferencia por la “república

democrática” como terreno político en el cual se dan las mejores

condiciones para el despliegue de la lucha del proletariado, sino “de

una escala de valores que opera en lo inmediato, con relación al

concepto de libertad” (p. 97). Por eso Marx no relega toda la libertad a

una futura sociedad comunista (el reino de la libertad), ya que para él

existe una zona que es política, en la cual “la libertad es el metro de

medida de diversas formas de Estado existentes en el terreno burgués”

(p. 98). Desde este punto de vista, “mientras más limitados estén

(legalmente) los poderes (del Estado), más libre es la sociedad” (idem).

Liberación del trabajo y la Comuna

La lucha por la ampliación de

libertades, y la consiguiente restricción del poder del Estado, se

articula, en la obra de Marx y Engels, con el objetivo de ayudar a la

liberación del trabajo, y el desarrollo de las potencialidades de los

individuos. En la Ideología Alemana afirman que en la sociedad

futura “el objetivo es la liberación de cada individuo”; esto es, una

sociedad en la que cada uno participa “en tanto individuo”, a diferencia

de una sociedad en la que los individuos “participan en tanto miembros

de una clase”. En los Manuscritos de 1844 Marx había escrito,

también en el mismo sentido, que “debe evitarse, sobre todo, el volver a

plasmar la ‘sociedad’ como abstracción frente al individuo”. Estamos

muy lejos de los regímenes burocráticos estatistas, o del capitalismo

estatista burocrático.

El ideal de libertades plenas

para los productores también se ve expresado en lo que Marx y Engels

reivindicaron de la Comuna de París. En La lucha de clases en Francia

se destaca que la Comuna estaba formada por consejeros municipales

elegidos por sufragio universal, y que reunía las funciones legislativa y

ejecutiva. Entre las medidas que subraya Marx están la supresión del

ejército permanente y la policía, y su sustitución por el pueblo en

armas; el establecimiento de la enseñanza gratuita, emancipada de la

Iglesia y del Estado; la elección por sufragio universal de todos los

cargos administrativos, judiciales y de enseñanza, y la retribución de

todos los funcionarios al nivel del salario de los trabajadores; el

haber tomado medidas de precaución contra sus propios diputados,

declarándolos revocables en cualquier momento; y el haber intentado

generalizar el sistema de comunas a todas las localidades y regiones de

Francia. Recordemos que con respecto a la revocabilidad de los

funcionarios, en la Crítica del programa de Gotha Marx anota

que “la primera condición de toda libertad” es que “los funcionarios

sean responsables en cuanto a sus actos de servicio respecto a todo

ciudadano”; y con respecto a la educación, se pronuncia por “sustraer la

escuela de toda influencia por parte del gobierno y la Iglesia”.

En cuanto a las medidas

económicas, Marx elogia que la Comuna se orientara a la formación de

sociedades cooperativas, que de forma coordinada regularían la

producción según un plan. Aquí no se trata de un poder impuesto desde

fuera o por arriba de los propios productores. No hay “directores

burócratas” , porque es la población trabajadora la que se organiza y

toma la economía en sus manos, a partir de lo existente, para emancipar

al trabajo de la esclavitud asalariada.

Por otra parte, tampoco está

presente aquí un partido que se arroga la representación de la clase

obrera. Todas las corrientes políticas tienen derecho a expresarse y ser

elegidas en la Comuna, a condición de que respeten su existencia. En

esta línea Engels, en la “Introducción” citada, contrapone lo que hizo

la Comuna con la tradición blanquista. Los blanquistas “partían de la

idea de que un grupo relativamente pequeño de hombres decididos y bien

organizados estaría en condiciones, no sólo de adueñarse en un momento

del timón del Estado, sino que, desplegando una acción enérgica e

incansable, sería capaz de sostenerse hasta lograr arrastrar a la

revolución a las masas del pueblo y congregarlas en torno a un puñado de

caudillos. Esto llevaba consigo, sobre todo, la más rígida y

dictatorial centralización de todos los poderes en manos del nuevo

Gobierno revolucionario” (p. 17). Pero no es lo que hicieron los

comuneros, aunque en su mayoría eran seguidores de Blanqui. La Comuna

pareció comprender que no se llega al socialismo sin la acción

consciente y voluntaria del propio pueblo trabajador, organizado en

gobierno. Es la verdad contenida en la famosa frase de Talleyrand, de

que “las bayonetas sirven para cualquier cosa, menos para sentarse sobre

ellas”.

Conciencia y autonomía de clase

Una de las ideas principales

que se desprende de lo desarrollado hasta aquí es que todo lo que

signifique fortalecer al aparato represivo, y restringir las libertades

democráticas, termina siendo perjudicial para la emancipación del

trabajo, y esto por dos razones. La primera es porque la acción y

organización consciente de los asalariados sólo podrá desplegarse en la

medida en que las políticas no sean impuestas “desde arriba”, a través

de burócratas y funcionarios. Es una tontería pensar que fortalece la

conciencia socialista el impedir información porque “es propaganda

desestabilizadora de la derecha”, o que se potencia la organización

anulando la expresión de corrientes políticas “que no nos gustan”.

Alguna vez Trotsky lo explicó claramente, en crítica a dirigentes

sindicales mexicanos que pedían la censura o el cierra de periódicos de

la derecha. Decía el viejo revolucionario: “Sólo aquellos que son ciegos

o de inteligencia simple pueden pensar que los obreros y campesinos

pueden ser liberados de las ideas reaccionarios mediante la prohibición

de la prensa reaccionaria. De hecho, sólo la mayor libertad de expresión

puede crear las condiciones favorables para el avance del movimiento

revolucionario en la clase obrera”. Los socialistas estatistas, en

cambio, sólo conciben la lucha ideológica de la misma manera en que

quieren arreglar todo: como burócratas, esto es, con resoluciones y

ucases.

La segunda razón para oponerse

al fortalecimiento del aparato represivo es que “cualquier restricción a

la democracia en la sociedad burguesa es dirigida eventualmente contra

el proletariado. (…). Hoy el gobierno puede parecer bien dispuesto para

con las organizaciones obreras. Mañana puede caer, e inevitablemente

caerá, en las manos de los elementos más reaccionarios de la burguesía.

(…) La manera más eficiente de combatir la prensa burguesa es que la

prensa de los obreros se desarrolle”. En otros términos, pedirle al

Estado burgués (al que se hace aparecer como “neutro”) que fortalezca la

posición de los explotados reprimiendo algunas manifestaciones

ideológicas de la derecha, es sencillamente suicida para los explotados.

Es otra variante de la idea de hacer al Estado cada vez más “libre” con

respecto a la sociedad. No hay manera de compatibilizar esta intención

con la advertencia de Marx de que no es el Estado el que debe colocarse

por encima del pueblo, sino el pueblo el que tiene que dar al Estado

“una educación muy severa” (Crítica del programa de Gotha).

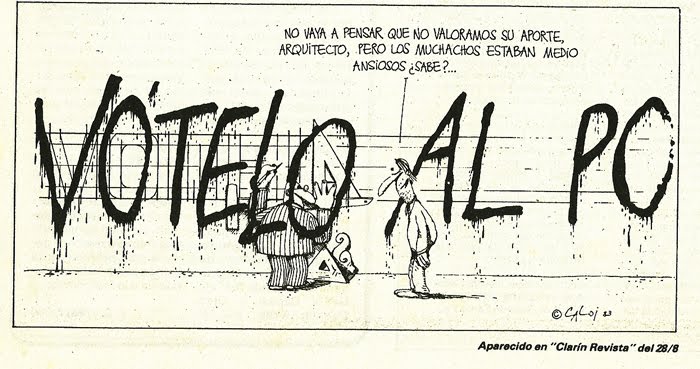

El combate por las libertades, a

su vez, apunta a fortalecer el accionar autónomo de los trabajadores.

En palabras de Engels: “El partido de los trabajadores nunca debe atarse

a ningún partido burgués, debe ser independiente y tener su propio

objetivo y política. Las libertades políticas, el derecho de asociación y la libertad de prensa, ésas son nuestras armas”

(Engels, 1871; énfasis agregado). Esas demandas comprendían, en

esencia, las de la democracia radical burguesa revolucionaria (como

puede verse en el programa de 1880 del Partido Obrero de Francia, en

cuya redacción colaboró Marx). Al generarse mejores condiciones para la

politización y organización, se debilitan las posibilidades de

manipulación, tutelaje o división de las fuerzas del trabajo por las

corrientes burguesas o burocráticas. Puede pensarse, por caso, en el

efecto que tendría conseguir en un país como Argentina la libertad en el

seno de los sindicatos.

Conclusión, dos enfoques opuestos

Las diferencias entre el

planteo de la izquierda estatista (o nacional estatista) y el que

asociamos al enfoque de Marx (también de Engels) no son puntuales, ni se

refieren a aspectos particulares. La posición teórica y crítica de Marx

con respecto al sistema capitalista y el Estado capitalista, su crítica

de la alienación, su ideal de liberación de los seres humanos, no

encajan en los “socialismos” burocráticos y represivos que tanta

admiración despiertan en amplias franjas de la izquierda.

Textos citados:

Engels, F. (1871): “Apropos of Working-Class Political

Action”, Reporter’s record of the speech made at the London Conference

of the International Working Men’s Association, September 21, en

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/09/21.htm.

Engels, F. (1968):

Anti-Dühring, México, Grijalbo.

Luporini, C. (1980): “Lo político y lo estatal: ¿una o dos críticas?” en Balibar, Luporini y Tosel,

Marx y su crítica de la política, México, Nuestro Tiempo.

Marx, K., y F. Engels, (1973):

Correspondencia, Buenos Aires, Cartado.

Marx, K. (1975):

La crítica del programa de Gotha, Marx y Engels, Obras Escogidas, t. 2, Akal, Madrid, pp. 5-30.

Marx, K. (1977):

La guerra civil en Francia, Moscú, Progreso.

Trotsky, L. (1938): “Freedom of the Press and the Working Class” en

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/08/press.htm.

Descargar el documento:

[varios formatos siguiendo el

link, opción Archivo/Descargar Como]

Represión burguesa, Marx y el “Estado libre”

Fuente :

http://rolandoastarita.wordpress.com/2014/02/23/represion-burguesa-marx-y-el-estado-libre/

.jpg)